はじめに

AI技術の進化は目覚ましく、私たちの生活に大きな変化をもたらしています。 AIは、質問に自然な言葉で答えたり、画像から不要な背景を消したりと、様々な場面で私たちの頭脳労働をサポートしてくれます。

しかし、AIがさらに進化すると、エンジニアやライターといった職業が不要になるという議論も生まれています。 AIが人間の「頭脳」の代わりを務めるこの時代、私たちはどのように生きていくべきなのでしょうか?

近代化以降、人類は知識偏重の教育や効率至上主義を生み出し、「脳化社会」を加速させてきました。 AIが頭脳労働を代替する今こそ、この「脳化社会」を見直し、身体と精神の調和を取り戻す必要があるのではないでしょうか。

その鍵となるのが、人間としてどうあるべきかの指針である「常識」、そして、常識を育む「身体性」です。 本稿では、平成のベストセラーである養老孟司著『バカの壁』を手がかりに、「常識」と「身体性」の重要性について論じていきます。

著書『バカの壁』の概要とキーワード

著書『バカの壁』の概要

『バカの壁』は、東京大学名誉教授であり、解剖学者であった養老孟司氏による平成のベストセラーです。 本書では、私たちが普段「壁」と感じることなく接している、個人の思い込みや偏見、そして世間の欺瞞こそが、「バカの壁」であると指摘されています。 視野狭窄に陥らず、この「壁」を乗り越えるためにはどうすればよいのでしょうか? 本書では、ものの見方を変える、共通の前提を疑う、といった具体的な方法論が展開されています。

キーワード1:脳化社会

脳化社会とは、人間が自らの都合や目的のために、意図的に作り上げた社会のことです。 例えば、車やコンピュータといった人工物はもちろん、学校制度、会社組織、インターネット、そして金融システムなど、現代社会を構成するほとんどのものがこれに当てはまります。 この脳化社会は、効率性や利便性をもたらした一方で、過度な競争やストレス社会といったひずみを生み出し、精神偏重の価値観を助長してきました。

江戸時代以前は、現代よりもはるかに肉体が主体の社会でした。 戦乱の世では、生き残るために肉体を鍛錬することが最優先され、農作業や手工業など、日々の生活も身体を使うことが中心でした。 鎌倉時代の曹洞宗の開祖、道元は、肉体と精神を一体のものとして捉え『身心一如』という言葉で、坐禅の姿を表しました。 しかし、江戸時代以降、世の中が平和になるにつれ、『身心』ではなく『心身』という言葉が一般的になっていきます。 これは、肉体よりも精神が重視されるようになった、つまり脳化社会への移行を象徴する変化と言えるでしょう。

キーワード2:常識

養老氏は、現代日本人が「常識(=“common sense”)」を雑学と捉えている側面があると指摘しています。 しかし、本来の「常識」とは、社会を円滑に運営するための共通の感覚、つまり「人間としてどう考えるべきか」という判断基準を指します。

例えば、道を歩いていて人にぶつかったら謝る、困っている人がいたら助ける、といった行動は、明文化されたルールではありませんが、多くの人が自然と行うことです。 これは、社会生活を営む上で、他者への配慮や協調が重要であるという共通認識、すなわち「常識」が備わっているからです。

しかし、現代社会ではこの「常識」が揺らいでいます。 なぜなら分かりにくいからです。 法律や神のような絶対的なものではないので、欲をかいたりすると揺らいでしまう。 それでも、究極的には「あんた、人間でしょう」と、倫理というのは誰しもが持っている、という性善説的な考え方が普遍的な原理ではないかと述べています。

キーワード3:身体性

養老氏は、「常識」を育むためには「身体性」が重要であると指摘しています。身体性とは、単に身体を動かすことだけではなく、五感を通じて世界を直接的に経験し、そこから学びを得ることです。 身体性は、私たちが人間らしく生きるための基盤であり、精神的な成長にも深く関わっています。

身体を動かすことと学習とは密接な関わりがあります。脳の中では入力と出力がセットになっていて、入力した情報から出力することが次の出力につながっています。(中略)この入出力の経験を積んでいくことが言葉を憶えるところに繋がってくる。そして次第にその入出力を脳の中でのみ回すことも出来るようになる。脳の中でのみの抽象的思考の代表が数学や哲学です。』(同書、第五章「『無意識・身体・共同体』」より)

昨今、子供がゲームをして部屋に籠もっているのは、別に生物として子供が運動嫌いになってきたというのではなく、単に動き回る、暴れまわる機会が与えられていないだけ。実際に山に連れていくと本道によく動いている、と述べられていました。

AI時代の到来と新たな課題

前述のように、脳化社会が加速し、AIが台頭する現代において、「常識」、すなわち「人間としてどう考えるべきか」という判断基準と、人間の唯一性である「身体性」を伸ばすことが重要です。

AIがもたらす変化

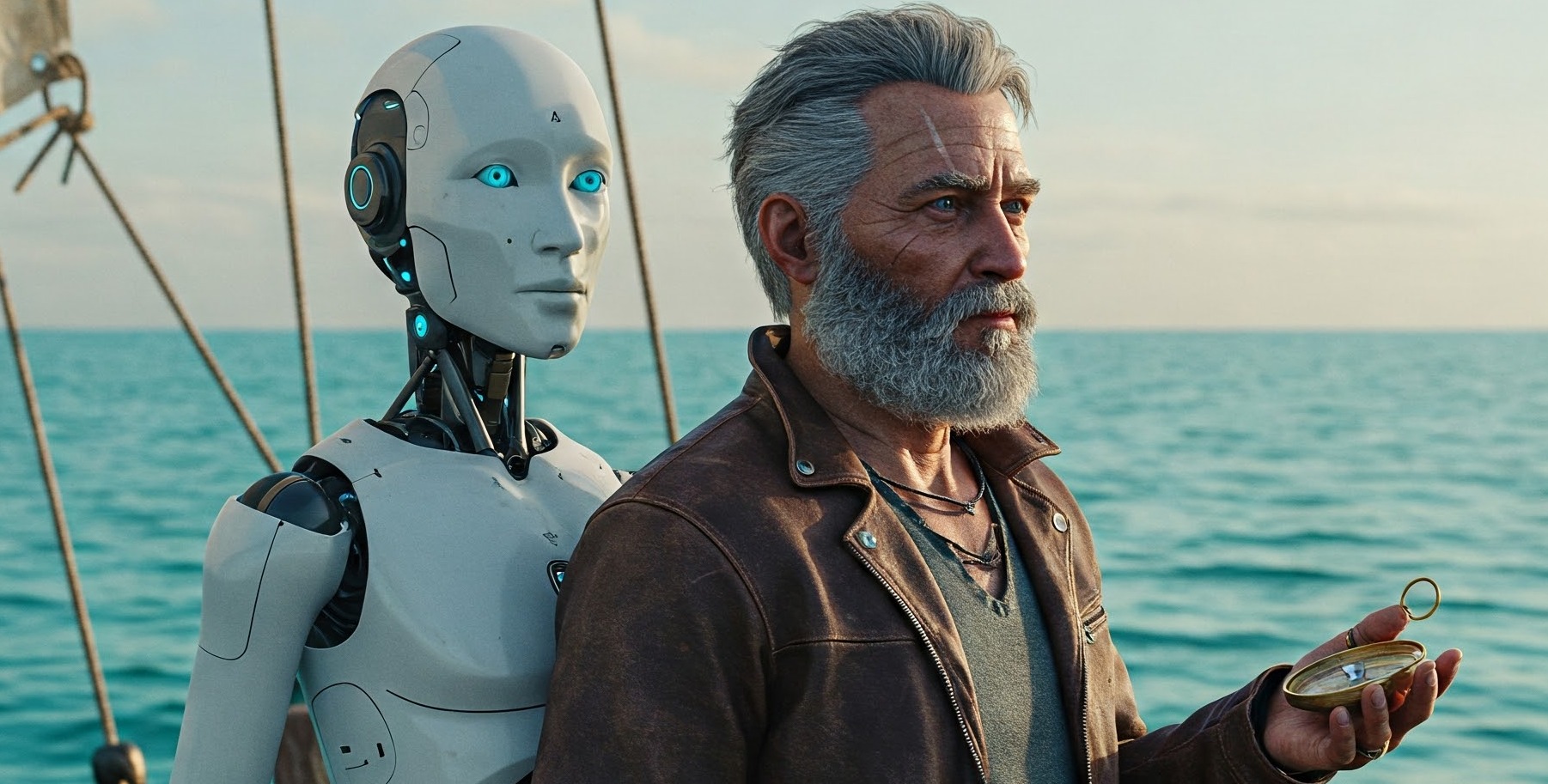

AIの台頭は、私たちの生活に大きな変化をもたらすでしょう。それは、単なる技術革新にとどまらず、社会のあり方、そして人間としての生き方そのものを問い直す、まさに「新しい時代の夜明け」と言えるものです。

例えば、以下のような変化が考えられます。

- 24時間止まることのないコンテンツ生成

- 個人の得意分野の可視化と、それに基づくマッチング

- 言語の壁を超えた、ボーダレスなコミュニケーション

- 人間の判断をサポートする意思決定支援システム

AIは、膨大なデータを学習し、人間には不可能な速度と精度で情報を処理することができます。しかし、それらはあくまでも人間が与えたデータとアルゴリズムに基づくものであり、人間のように、身体を通じた経験から得られる複雑な情報や感覚、そこから生まれる直感や共感を持つことはできません。

養老氏は『バカの壁』の中で、解剖学の授業での興味深いエピソードを紹介しています。 二つの人骨を並べ、学生にその違いを尋ねたところ、数分間の沈黙の後、学生が答えたのは「大きさの違い」だけでした。 養老氏は、そこから性別の違いや、さらに詳細な個体差を読み取ってほしかったと述べています。このエピソードは、情報が溢れる現代社会において、私たちが物事の表面的な違いにしか目を向けず、深く観察し、考えることを怠っていることを示唆しています。

身体性を深めることが、人間らしさを伸ばす

AI時代とは言え、人間同士のコミュニケーションがなくなるわけではありません。 むしろ、より複雑で多様なコミュニケーションが求められる時代になると言えるでしょう。 その中で重要となるのが、相手の立場や感情を理解し、共感する能力です。 そして、この能力の基盤となるのが、身体性を通じた経験です。

身体性を育む活動は、スポーツや芸術活動、自然体験だけではありません。 辞書を引く行為や包丁を研ぐ行為だってこれに当たります。 養老氏は幼い頃から山に行っては昆虫を採取し、標本を作っていたと言います。

AIを「バカの壁」突破のパートナーに

これまで述べてきたことは、AIを否定するものではありません。 むしろ、AIの持つ膨大な情報処理能力といった強みを賢く活用することで、私たちは自身の「バカの壁」を突破し、より広い視野を持つことができるのです。

例えば、個人的な活動の中で、何らかの問題に直面し、解決策が見いだせない場合、AIに相談してみるのも一つの方法です。 AIは、私たちが思いもよらないような視点や、解決策を提示してくれるかもしれません。 これは、AIが私たちとは異なる思考パターンを持つ、「第三者的な視点」を提供してくれるからです。

ただし、AIの出した答えを鵜呑みにするのではなく、あくまでも参考意見として捉え、最終的な判断は、自分自身の「常識」と「身体性」に基づいて下すことが重要です。

結論:身体性と向き合い、人間として豊かに生きる

AI時代は、私たちに「人間とは何か」という根源的な問いを投げかけています。その答えは、AIの中にあるのではなく、私たち自身の身体性の中にあります。

身体性を深め、人間としての感性や判断力を磨くことは、AI時代を生きる上で必要不可欠です。 AIの出した答えを鵜呑みにするのではなく、身体性を通して得られた「常識」に基づいて判断すること、その経験を積み重ねることが、「人間らしさ」を育むことに繋がります。 そして、その「人間らしさ」を羅針盤としてAIを活用することが、「AI時代を生きる」ということであり、より豊かで充実した人生を送る道となるでしょう。

AIは、私たちの可能性を広げてくれる強力なツールです。しかし、そのツールに振り回されることなく、人間としての主体性を持ち続けることこそが、AI時代を生き抜くための最も重要な鍵となるのです。

おわりに

AIが進化し、私たちの生活に浸透していく中で、 私たちは「人間らしさ」をどのように育み、AIと共存していくべきでしょうか?

ぜひ、本稿を参考に、あなた自身の「人間らしさ」について考えてみてください。